杏彩体育注册

-

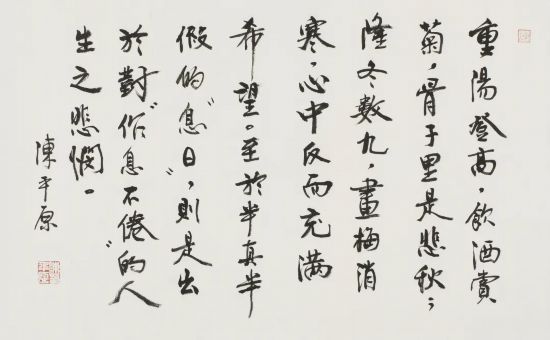

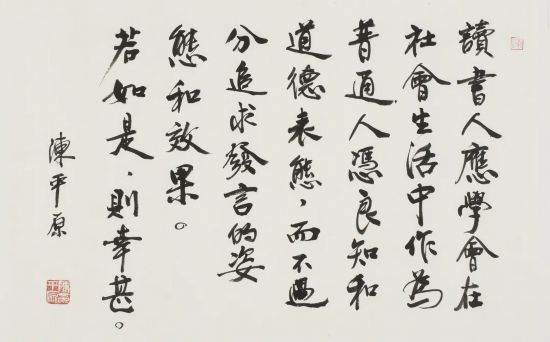

陈平原“大字书”在家乡潮州展出

发表时间: 2024-06-11 来源:木门窗

陈平原是北京大学博雅讲席教授、教育部“长江学者”特聘教授。此次展览共展出其书法作品54幅,分别抄自他自己的三篇文章,从一个特定角度展示二十年来中国学术变迁。陈平原称:“在电脑及网络时代,保持笔墨纸砚,蕴含着技术与审美,更是一种生活方式与文化情怀。”展览旨在提供书法的另一种可能性,让阅读、书法与写作三者合一,倡导作为一种日常生活的“写字”。

国际潮学研究会学术委员会主任林伦伦主持揭幕式并指出,陈平原“大字书”书法展的价值,不仅在于“书法”,更在于思想,在于他要提倡的一种全新“书法”观点。

唐人宋之问有一首流传广泛的小诗《渡汉江》,其中“近乡情更怯”表达了很多外出的旅人回归家乡时的复杂心情。我的问题不是“岭外音书断”,而是深知家乡能人多,自己根底浅,回来办书法展,不免有点惴惴不安。此乃工作汇报,就谈四个问题,属于长期有所思,而暂时无所解。

说来好笑,虽不是书法家,最近四年我竟然办了五个书法展——北京、潮州、台北、深圳、广州/潮州。其中三次题为“书展”,因其兼及书法作品与个人著作、书名题签以及手稿信札。

我很有自知之明,从不到正式的美术馆办展。有朋友出于好意,邀我到他自营的美术馆办展,被我一口回绝了。不为别的,就因我的“写字”,与美术馆的风格与趣味不合——那里需要大幅作品,一进展馆大门,五米乘六米,斗大的字,那才有冲击力。行家赞叹字好,功力深厚,这就行了,至于写什么无所谓,因谁也不在乎。此乃书坛主流。但我常想,是不是能够有另一种可能性?

用毛笔书写,在古人是日常生活,晚清以后改用钢笔铅笔圆珠笔,如今则干脆电脑输入。记得1930年代初,国联教育代表参观无锡国专,感叹“这里才看到纯粹中国文化的学校,才看到线装书和毛笔杆”,校长唐文治对此评语很得意,经常引用。虽然不时有人呼吁加强书法教学,但整个二十世纪,中国教育的主流是去线装书和毛笔杆。

相比古人的日常书写,今人刻意追摹,其实效果很有限。今天那么多名扬天下的书法家,放在宋元明清,实在不算得上什么。北大程道德教授曾编《20世纪北京大学著名学者墨迹》(北京图书馆出版社,2003),很多人读后的第一感叹是:怎么北大校长及著名教授的字一代不如一代!这是没有很好的方法的事,因术业有专攻,要求今天的数学家、物理学家都跟前清进士一样写一手漂亮的毛笔字,既不可能,也没必要。回过头来想想,书法很美妙,但没必要吹到天上去。传承中国文化,可完全有多种方式。诗词歌赋、琴棋书画,说到底也只是一种修养与技术,会当然很好,不会也没什么大问题。

我小时候练过字,但功底不深;长大后工作繁忙,只能见缝插针,保持写字的兴趣而已。常被人追问每天练字几小时,我实在不好意思回答。因为断断续续,不是每天都写;而且,读帖多而临帖少,明显眼高手低。之所以敢开小小书法展,都怪朋友说我的字“有特点”——不是功夫深,也不是境界高,只是略有自家面目而已。

今天的文人学者,倘若想变成著名书法家,必须在美术馆举办正儿八经的书法展。可在我看来,那些在美术馆里高高悬挂的大幅作品,已经是一种表演,或者说炫技,而不是日常书写。要想挺进美术馆,填满那么大的空间,你写字时自觉不自觉都会往绘画靠,不再关心书写内容,注重的是谋篇布局与墨色分配。甚至有所谓“一招鲜,吃遍天”,专门练习某几个大字的。我不觉得这是书法发展的正途。是否可像古人那样,拿起笔来,凭修养随意挥洒,而不计成败工拙?我这回展出的作品,除一两张写坏了丢掉,其余的都是一次过。只有身体及心境上都回到了书斋,书写才可能有真正的书卷气。

在我看来,书法不应过分强调视觉上的冲击,反而应讲求表情达意。这也是我主张阅读、写作与书法三合一的缘故。在回答《羊城晚报》记者问时,我说到:“书法史上第一流的佳作,很多都是诗文与书法合一,比如王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、黄庭坚《松风阁诗帖》、米芾《苕溪诗帖》等,不一定一挥而就,但都是自家诗文,写起来更得心应手,也更有韵味。”基于此理念,这回广州/潮州“大字书”展览,我不钞古人诗文,就钞自己早年的文章,希望借此机缘——具体说来就是书法形式,传递某种思考与情绪,让观众有所感悟。

开书法展,钞自己早年文章,这还不算,甚至写白话,加标点,如此刻意制造陌生化效果,目的是希望引起思考:书法能否回到日常生活,回到书斋氛围,回到表情达意?

这回广州/潮州书法展的缘起,见《大字书小引》(2021年8月4日《中华读书报》):“当下中国,几乎所有书法展,观赏者都只是望气与品墨,极少关注人家到底写的是什么。因为,都是文钞公,要不唐诗宋词,要不格言警句,大家烂熟于心,于是只谈技巧,不辨东西,极少有认真阅读乃至品鉴书写内容的。既然都是钞书,钞诗词不如钞文章,钞古人不如钞自己,后者起码具陌生感,有棱有角,不滑不腻,迫使你进场后须稍为走心。”

四十则短语,分别出自我的三篇文章——《学者的人间情怀》(1991)、《世纪末的思考》(1996年)、《数码时代的人文研究》(2000年)。选择写于1991年的《学者的人间情怀》,目的是思考人类命运以及读书人如何安身立命。笔墨中蕴涵着人生感叹,书窗外就是大千世界。在我看来,驱动书家泼墨挥毫的,不仅仅是书写技巧,更包括视野与心情。1991年,华约解散以及苏联解体,标志着冷战结束,开启了真正意义上的全球化时代。今天我们习以为常的国际交往、文化交流、大学合作等,在此之前是不可想象的。就在那千钧一发的转折关头,我写下了这么一篇文章,多年后阅读,还是很有感觉。

我是那个时代走过来的,深知世界和平、人类沟通、科学技术合作,这一切都来之非常不易。这两年中美对抗加剧,加上疫情没完没了,全球化之路面临可怕逆转。大到整个国家的发展趋势,小到我辈读书人的学术选择,都与此潮流紧密关联。所谓“三十年河东,三十年河西”,又是一个历史转捩点。个人无力扭转时代车轮,但独立思考、准确判断,还是很有必要,也很有意义的。

为什么这么做?还是我前年深圳书展前言的那句话:“在电脑及网络时代,保持笔墨纸砚,蕴含着技术与审美,但更是一种生活方式与文化情怀。对于读书人来说,‘阅读’、‘写作’与‘书法’,三者不该完全分离。”

既非书法家,也不做书法理论或书法史研究,但《中外书法名家讲演录》(北京大学出版社,2008)收入我为《20世纪北京大学著名学者手迹》而撰的《书法的北大》(初刊2002年11月20日《中华读书报》)。在“政治北大”、“学术北大”、“教育北大”、“经济北大”之外,居然又弄出个“书法北大”,实在很有意思。只是这里的“书法”二字,必须打上引号,因为大部分入选者并不以“书法”名家;鉴赏“墨迹”,目的多半也在一窥其人格与性情。

既不是教育史,也不是学术史,更不是书法史,可就在这三者的重叠处,透过一眼精心开凿的小孔,我们得以窥测二十世纪中国文化的或一侧面。首先让我想起的,是蔡元培长校后在北大推动建立的“书法研究会”。蔡元培《我在北京大学的经历》称:“至于美育的设备,曾设书法研究会,请沈尹默、马叔平诸君主持。”用“墨迹”来串联百年北大,不等于说北大学者全都擅长书法。周作人《知堂回想录》一五六节“北大感旧”(二)中,有关于刘师培的追忆:“申叔写起文章来,真是‘下笔千言’,细注引证,头头是道,没有做不好的文章,可是字写的实在可怕,几乎像小孩子描红相似,而且不讲笔顺……当时北大文科教员里,以恶札而论,申叔要算第一,我就是第二名了。”这段话有线年代便敢于让自家的书札或诗稿原件在杂志上“抛头露面”,足证周作人在“写字”方面实际上并不自卑。即便刘师培那备受讥讽的“恶札”,放在今天,也都不见得拿不出手。只是因当年北大教授普遍擅长书法,刘字方才相形见绌。

当年北大教职员中,日后以书法名家的,或以沈尹默最有代表性。可沈先生的成名,并非一蹴而就,而是不断自我修炼的结果。在《我和北大》一文中,沈尹默回忆起光绪末年在杭州如何与陈独秀相识。一进门,陈就大声说:“我叫陈仲甫,昨天在刘三家看到你写的诗,诗做得很好,字其俗入骨。”半个多世纪后,沈回忆起此场面,依然十分动容:“也许是受了陈独秀当头一棒的刺激吧,从此我就发愤钻研书法了。”这一个故事流传甚广,因沈本人并不忌讳,成为著名书法家后,仍在不少公开场合讲述。

今年四月,我随中央文史研究馆代表团到陕西进行文化考察,其中牵涉书法的有麟游县唐九成宫遗址、汉中市石门栈道及“石门十三品”、西安碑林博物馆,最出乎我意料之外的是汉阴县的三沈纪念馆。纪念馆里,陈列着沈尹默手书《自述》,开篇就是:“我是浙江省吴兴县竹墩村人,但我出生在陕西兴安府属之汉阴厅(1883年),一直到二十四岁才离开陕西,回到故乡来,住了三年。”虽然日后移居原籍吴兴、讲学杭州乃至扬名北大,但沈尹默的国学根底以及书法造诣,是在汉阴这座陕南小城奠定根基的。

作为北大后学,我有义务向先贤致敬,于是应邀写下了这么一副对联:“北大故宫文史馆,训诂书法新诗坛。”此联不太工整,但基本概括了沈氏三兄弟的经历及业绩,需要加注的是“文史馆”与“新诗坛”——除了沈尹默曾任中央文史研究馆副馆长,很多人可能不太了解,著名书法家沈尹默乃新诗草创阶段的健将。纪念馆里展出的《三弦》墨宝,那可是新诗史上的名篇,初刊《新青年》第5卷第2号(1918),日后被各种版本的中国现代文学史提及或评说(参见陈平原《陕西寻北大侧影,觅另一个联大》,2021年5月21日《新华每日电讯》)。

三沈纪念馆很好,但所有书法作品都是复制品,因如今沈尹默墨宝有价,且价很高,如1964年作行书毛主席词句镜片纸本,成交价格862.50万。而自嘲北大“恶札”第二名的周作人,2020年12月3日下午,其41件共221页散文杂文及《为罗孚书自作诗长卷》手稿在嘉德拍卖,共拍出1286.85万元人民币。

在《学书小集》(自刊本,2018)的“自序”中,我曾称:“儿时的兴趣之一,是趴在书桌边看父亲写字。有一次被父亲用毛笔在脸上画了好几个圈,吓得大哭,可事后还是乐此不疲。上学后,在父亲的督促下,也曾专心练习毛笔字,但绝无前辈学者扎实的童子功。山村插队,当了好几年民办教师,照理说是有读书写字的机会的,因无人指导,乱写一通而已。上大学乃至工作后,住房逼仄,书桌限制,只能抽空写点小字。比如,友朋通信时,我改用八行笺。二十年前,撰文使用电脑;十年前,手机取代了书信。很快地,原先记忆中稳健且优美的汉字,面目变得日渐模糊。阅读没问题,可拿起笔来,竟然会缺胳膊少腿的。正是有感于此,读书间隙,我又捡起了搁置已久的笔墨纸砚。”

“学书小集——陈平原书与文”在北京仰山楼展出后,我在接受专访时谈及:“摆明就是业余身份,若有方家愿意批评,我就说承蒙指教,谢谢。你说我功力不行,当然承认;叮嘱以后勤学苦练,那可不见得。因我从不以书家自居,且自知根基浅薄,无论如何努力,也都不可能突飞猛进。”“风水轮流转,学人书法之所以近年非常关注,是对以往过分注重技术风气的反拨。也能说,是在叩问毛笔书写的旨趣到底是什么,是技术,是文化,是审美,还是性情?对于古代中国文人来是,写字就是日常功课,没什么好吹的。有专门名家,但一般读书人只将其作为基本技能,并不靠它谋生。到了两耳不闻窗外事,一心只临某某碑(或帖),这可不是理想的状态。至于满街都是著名书法家、写字能成为一门产业、书协主席或理事的头衔决定润格等,那就更是不敢恭维了。”(参见朱绍杰《陈平原:学者要有人间情怀也要有人文趣味》,2018年10月8日《羊城晚报》)

讲“情怀”,说“趣味”,既是标举,也是限制。生活在当下中国,不宜完全丢弃毛笔。记得汉字的架构,体会汉字的优美,当然,若能兼及笔墨纸砚的功能及精神,那就更好了。能写一手好字,在真实的生活中,会有很大获益;但考虑投入与产出比,很多人选择放弃,也没什么可指责的。

说这些,是有感于近年的“书法热”。经人大代表及政协委员的多年呼吁,2013年1月教育部印发《中小学书法教育指导纲要》的通知。书法进课堂,我拍手叫好,并乐观其成。可看《中小学书法教育指导纲要》,要求小学3—6年级,除了练习毛笔写楷书、临摹楷书经典碑帖,还要了解条幅、斗方、楹联等常见的书法作品幅式,留意书法在社会生活中的应用,以及通过欣赏经典碑帖,初识篆、隶、草、楷、行五种字体,了解字体的大致演变过程,初步感受不同字体的美,我又有点担心:达成这么高的目标,需要花去小学生多少宝贵时间。前一阵子网上疯传教育部某前司长铿锵有力的讲话,其中提及小学生每天十分钟书法课,让我大吃一惊——课室里笔墨纸砚怎么放置?一听就是外行。实际上教育部的规定是:“每周安排一课时书法课。”这还差不多。记得我上小学时,就是这么安排的,可那离眼下“指导纲要”所定目标十万八千里。我的态度很明确:支持开展书法教学,但拒绝太高的目标,尤其反对将其纳入中考高考。

虽然教育部对“让书法纳入中高考评价体系”的提议答复含糊,但近两年已有好几个省开始“书法中考”改革试点,分值在10分到30分之间。中国的经验,只要中考高考肯加分,不管学什么,有用没用,家长必定都趋之若鹜。我喜欢写字,但不觉得书法有那么重要,毕竟,孩子们就那么多时间。不是说要减负吗?腾出的时间应该是让他/她们休息、玩耍,而不是增加书法课或戏曲课。今天的孩子们比我们这一代或前几代都聪明,只是学海无涯,任务已经够重了,千万别随便加压。在我看来,培养书法兴趣就可以了,没必要将其作为考试科目,不然会弄出许多假装喜欢写字的幺蛾子。

强调读书、著述与书法三合一,这个想法在越来越讲究视觉效果的当代中国书坛,显得格格不入。那是我故意为之,不求取而代之(根本做不到),但希望引起讨论或思考。此书面答问《陈平原:提供书法的另一种可能性》,初刊2021年9月19日《羊城晚报》,微信转发时附五分钟视频。

鲁迅、周作人、胡适等都不自认为、也没有努力成为书法家;沈尹默算书法家,但学术及文学成就远不及周氏兄弟或胡适高——只能说术业有专攻。上面提及五四时期蔡元培在北大提倡美育,设书法研究会、画法研究会、音乐研究会,成为教育史及艺术史上的佳话,但后面有一句话同样重要:“均听学生自由选习。”美育不是必修课,学生天性及趣味不同,自由选习即可,不能为了校长的立场或面子而强行推广——说到底,书法、绘画与音乐,对于绝大多数北大学生来说,只是基本修养,不是必备技能。

多年前应邀给某大学艺术学院讲课,接触他们的书法专业学生,有本科生也有研究生,很惊讶就是每天练字,不怎么读书。主人要我“批评指正”,我很不客气,就说了六个字:“多读书,少练字。”起码在我看来,第一流书法家不是这么培养出来的。胸无点墨,如何下笔——这就说到启功坚决拒绝招收书法研究生的故事。北师大王宁教授在《用学习和理解来纪念启功先生》(《随笔》2021年第2期)中称:“启先生不喜欢‘书法家’这个称谓。二十世纪末,‘学位办’要启先生首创书法专业博士点,启先生婉辞说:‘写字能培养什么博士?’之后又加了一句:‘我不是说别人,只是说我写字写不出博士来。’”

我曾向外边的人吹嘘,说像我这种写字水平,在我们潮汕,讲“比比皆是”太文绉绉了,应该说“一抓一把”,那才显得生动。所以,今天的演说,属于有感而发,而不是有技可传。一定要总结,那就借用刚才提及的文章或答问的标题,第一,“作为一种日常生活的写字”;第二,提倡“阅读、写作与书法三合一”;第三,“学者要有人间情怀,也要有人文趣味”;第四,希望“提供书法的另一种可能性”。

但随着用来写字的工具之一——笔的发展进化,在钢笔、圆珠笔等硬笔出现并普及之后,先前位列文房四宝“笔墨纸砚”之首的毛笔便逐步退出文坛。本世纪以来,就连硬笔字,国人也慢慢变得少写了:在电脑或者手机键盘上,就可以码字写作了。以至于,不少人看字读书没问题,但写却写不出来:提笔忘字。更不用说,写得好看不好看,书法不书法了。于是,本来很日常生活化的“写字”(包括毛笔字和硬笔字),就成为“书法艺术”了。我看,照此发展下去,如果不加强少年儿童的 “写字” 教学与练习,“书法” 完全有可能像潮绣和木雕一样,成为“非物质文化遗产”项目了。

有鉴于此,陈平原教授提倡让“写字”回归日常生活,回归学校,回归写作,让阅读、写作与写字三合一。他不但提倡,还率先示范,用毛笔抄写了自己的论文和著作中的精彩片段,“甚至写白话,加标点”,“目的是希望引起思考”,“让群众有所感悟”。(陈平原《“写字”四说》)我已经在广州拜读品赏了他的这个“大字书”展览,从“书法”欣赏的角度讲,他自己谦虚地说“不是工夫深”,“只是略有自家面目而已”。但同是文人,我看书展,却是感到心旷神怡,非常地舒服。因为他的“大字书”里,充满了学术思想和书卷气息,读之舒心悦目,获益匪浅。是可谓文中思想风起云涌,笔下书卷高山流水。

总之,陈平原“大字书”书法展的价值,不仅在于“书法”,更在于思想,在于他要提倡的一种全新的“书法”观点。

- 上一篇:精雕细刻 木韵流香(古悦新喜)

- 下一篇:传非遗文明 展木雕魅力